Année 2012 / 105’

Avec Souhir Ben Amara, Lotfi Abdelli, Nour Mziou, Bahram Aloui

Consultez le dossier de presse

Note d’intention du réalisateur

Plus rien n’est comme avant depuis le 14 janvier en Tunisie. Même si la surprise a fait précipiter les évènements, la transformation de la société s’est poursuivie de manière permanente. La difficulté de trouver une jonction entre l’évènement politique public qui bouleverse la vie de tout le pays avec violence, les personnages dans l’évolution des rapports entre eux.

C’est déjà stimulant et excitant comme travail. C’est à travers les petites révolutions personnelles des deux filles qui vont conquérir dans la violence quotidienne leurs libertés individuelles, et leur nouveau statut que j’ai trouvé l’issue.

.../...

Lire la suite dans le dossier de presse

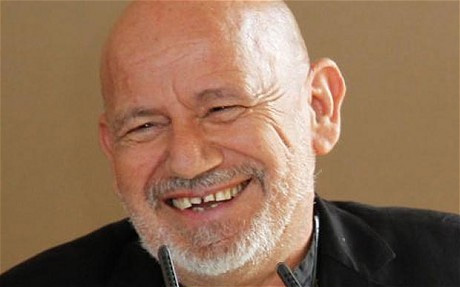

Interview de Nouri Bouzid par Antoinette Delafin - RFI

Nouri Bouzid : « Les salafistes proposent l’enfer »

« Nouri, c’est le pouls de la société tunisienne », a dit la cinéaste Fatma Cherif lors de l’avant-première de Millefeuille au cinéma La Clé à Paris. Où le réalisateur tunisien a accepté de répondre à nos questions sur ce film important qui dores et déjà fait débat en Tunisie comme en France.

RFI : Pourquoi ce titre : Millefeuille ?

Nouri Bouzid : Dans la première version, la pâtisserie où travaillent les deux jeunes filles s’appelle « Millefeuille ». Et la fille non voilée disait à sa copine voilée : « Enlève ce millefeuille de ta tête ». J’ai enlevé. Avec la révolution, j’ai compris que ça n’était pas bien pour celles qui sont voilées. J’ai appris à respecter les choix personnels.

Vos deux premiers films, L’Homme de cendres, en 1986, etLes Sabots en or, en 1989, étaient en compétition à Cannes. Pourquoi pas celui-là ?

Nouri Bouzid : J’aurais voulu, bien sûr. Mais le film n’était pas prêt. Une aide à la finition qui n’a pu être débloquée à temps…

Un Franco-Tunisien, Abdellatif Kechiche, a eu la Palme d’Or. Un film sur les femmes aussi, avec un thème marginal par rapport au vôtre...

Je suis très fier d’Abdel Kechiche. Il a joué le premier rôle dans mon troisième film, Bezness. Il a commencé à s’intéresser à la mise en scène pendant le tournage, fin 1991, au moment de la première Guerre du Golfe. Je l’ai encouragé. Le fait d’avoir traité de ce sujet, c’est très bien : c’est un dépassement total de toutes les questions d’intégration.

Millefeuille était en compétition aux dernières Journées cinématographiques de Carthage. Mais le Tanit d’or est allé au Sénégalais Moussa Touré. Avez-vous un regret ?

Moussa Touré mérite largement sa victoire. La Pirogue est un film très beau. Maintenant, la cabale qui s’est faite contre mon film, c’est autre chose. La projection pour le jury n’a pas eu lieu, elle a été empêchée, c’est ça mon problème.

En ce moment, il y a le procès d’Amina, cette jeune Femen qui a décidé de montrer ses seins dans la cité la plus religieuse de la Tunisie…

Cette fille, je lui donne tous les droits, y compris de montrer son corps qui lui appartient. Maintenant, une femme musulmane qui montre son corps, vous ne pouvez pas imaginer à quel point… Ma morale m’empêche de la condamner, et même, je m’incline devant elle. Elle a sacrifié quelque chose de très important, pour elle et pour toutes les filles et tous les garçons aussi. Elle ne l’a pas fait pour de l’argent, pour se prostituer. Elle l’a fait contre la répression morale, contre la morale traditionnelle. Peut-être y a-t-il de l’excès là-dedans ? Mais on doit réfléchir au lieu de condamner. Elle a choisi cette forme de lutte, je sais que ce n’est pas efficace dans la société tunisienne, mais c’est son choix.

Quelles ont été les réactions en Tunisie où votre film est sorti en salle en avril ?

Pour les femmes, elles sont extraordinaires. Pour les hommes, elles sont partagées.

A Paris, des Tunisiens vous ont rappelé votre passé de militant engagé qui a fait de la prison pour ses idées. Ils auraient voulu un film sur les questions sociales… et pas sur les femmes et la religion ?

Je ne peux pas me mêler des questions sociales tant que ce n’est pas fini... Et puis, la question de porter ou pas le hijeb est très importante. Un film, c’est des choix. Ce n’est pas du tout un sondage pour savoir ce que les gens veulent. Ce n’est pas des statistiques… J’ai voulu parler de ce que la télévision n’a jamais montré, cette souffrance et cette résistance intérieure des femmes. La télévision n’a pas parlé de la question du hijeb dans ce sens là, la lutte de ces filles. Avec ma coscénariste, Joumène Limam, on a voulu entrer dans le monde intérieur de ces deux filles. Pas plus. Parce que la révolution dans la rue, c’est extra, c’est un défoulement, mais les gens ne connaissent pas la suite de tout cela à l’intérieur.

Des spectatrices tunisiennes ont dit n’avoir jamais vu imposer le voile aux jeunes femmes dans les familles. Que répondez-vous ?

Elles confondent réalité et fiction. La scène n’a pas de portée symbolique. Dans la dramaturgie d’une œuvre d’art, seuls comptent les individus. Les personnages doivent être « limites », sinon ils ne servent à rien. Quelqu’un qu’on viole dans son enfance et qui tue vingt ans après celui qui l’a violé, cela n’existe pas en Tunisie. Je l’ai fait dans L’Homme de Cendres. Je montre quelqu’un qui n’existe pas mais qui pourrait exister un jour. Pour Making off, on m’a dit que le lavage de cerveau des gens qu’on envoie au Moyen-Orient pour devenir terroristes, ça n’existe pas… Maintenant, ils existent. C’est le rôle du cinéaste.

Le personnage de « l’homme d’affaires » qui décide d’être islamiste alors qu’il faisait partie de l’ancien régime, reflète-t-il la réalité ?

C’est un opportuniste. Les gens qui ont le plus changé sont ceux qui y ont été obligés. Le parti RCD a été liquidé après le procès Ben Ali. Et Rachid Ghanucci a dit que ses militants qui n’avaient pas eu de problèmes avec la justice étaient les bienvenus (dans son parti Ennahda, ndlr). En même temps, ce sont les seuls à avoir une compétence et une expérience de l’administration et de l’institution. La démocratie doit respecter tout le monde y compris eux.

Quel avenir voyez-vous pour la Tunisie ?

Je rêve de la première république laïque du monde arabe. Mais en réalité, c’est l’enfer qui nous attend. Un passage forcé qui durera une dizaine d’années au moins. Les salafistes proposent l’enfer. Ils propagent l’amour et la joie de la mort. Et la culture de la mort, c’est l’enfer. Il y a une opposition, une société civile et une conscience féminine en Tunisie : trois éléments qui peuvent quand même jouer pour son évolution. La seule chose qui nous inquiète, c’est que les gens d’Ennahda ne croient pas à la démocratie. Elle leur sert pour arriver au pouvoir. A un moment où les partis ne sont pas constitués, beaucoup ne savent pas pour qui voter et ne sont même pas inscrits aux élections.

Que signifie votre personnage, qui traverse tout le film ?

C’est une réponse aux agressions que j’ai subies. Pendant cinq ans, sous Ben Ali, j’ai reçu régulièrement des menaces de mort sur Facebook. J’ai eu une autre condamnation à mort sur un panneau mural à l’université en 1989, lors de la sortie des Sabots en or, parce que le héros du film, un type de gauche, dit à son frère (un islamiste) : « Je suis athée et j’ai le droit de rêver. J’ai payé dix ans de ma vie pour que tu aies le droit de parler, toi et tes parents ». On l’a toujours vécu : tu dis un mot et on te sort le fusil ! On ne peut pas brûler quelqu’un pour ses idées. Le bon Dieu n’a pas d’enfer, il n’a qu’un paradis. Sinon, ce serait le diable !

Voir aussi le commentaire de Antoine Delafin dans RFI

Biographie

Né en 1945 à Sfax.

Il étudie à partir de 1968 le cinéma à l’INSAS (Institut National des Arts du Spectacle et Technique de Diffusion) à Bruxelles. En 1972 il y obtient son diplôme de fin d’études avec un court métrage, "Duel". La même année, il entame son activité professionnelle comme stagiaire sur "Rendez-vous à Bray" d’André Delvaux.

Dès son retour en Tunisie 1972-73, il fréquente la Télévision Tunisienne (RTT).

Il a été arrêté et emprisonné pendant plus de cinq ans (1973-79) pour délit d’opinions et pour appartenance au groupe radical Perspectives. Il a vécu la torture, l’enfermement, l’enfer.

Sorti de prison, il travaille comme assistant réalisateur sur plusieurs films tunisiens et étrangers. Son premier long métrage L’homme de cendres (1986) est sélectionné à Cannes, Namur et couronné dans plusieurs festivals (le Tanit d’or des Journées Cinématographiques de Carthage). Il raconte l’histoire d’Hachemi, un jeune homme qui au moment de se marier voit renaître en lui les démons de sa jeunesse.

En 1989, Les sabots en or confirment le talent de Bouzid. Le cinéaste aborde des thèmes autobiographiques comme l’engagement politique et la prison au travers de l’histoire de Youssef, un intellectuel de 45 ans qui se retrouve seul à sa sortie de prison.

En 1993, il présente à la Quinzaine des réalisateurs Bezness, qui sera projeté ensuite à Namur. Bent Familia était également sélectionné au FIFF en 1997. Avec Bezness qui désigne en Tunisie les jeunes prostitué hommes qui se vendent aux touristes, Bouzid traite des effets pervers du tourisme et d’une jeunesse tiraillée entre Orient et Occident.

Le cinéaste reste dans la chronique sociale avec Tunisiennes en 1997. Il s’intéresse cette fois à la femme dans la société tunisienne moderne. En brossant le portrait de 3 femmes au parcourt différents mais à la même volonté de liberté, Bouzid livre un regard plutôt pessimiste sur l’émancipation de la femme dans son pays.

En plus de son activité de réalisateur, Nouri Bouzid collabore à l’écriture de nombreux succès du cinéma tunisien comme Halfaouine - l’enfant des terrasses (Ferid Boughedir, 1990), La nuit de la décennie (Babaï Brahim, 1990), Le sultan de la médina (Moncef Dhouib, 1992), Les silences du palais (Moufida Tlatli, 1994), La saison des hommes (Moufida Tlatli, 2001).

Il participe, en 1994, à la fondation d’une école de cinéma, l’EDAC, où il enseigne depuis.

Il retourne derrière la caméra en 2002 pour Poupées d’argile. Une nouvelle fois, il porte son regard sur les travers de la société Tunisienne en racontant l’histoire de Rebeh, une jeune « bonne à tout faire » qui s’enfuit de chez ses patrons pour échapper à sa condition et vivre enfin libre.

En 2006, il réalise Making Of et film un réalisateur qui peine à finir son film traitant du terrorisme et de l’embrigadement dont l’acteur refuse de continuer car il ne veut pas jouer un terroriste. Cette mise en abîme permet à Bouzid de questionner la place de l’Islam dans son pays.

Dix ans après L’Hommes de cendres le film reçoit le Tanit d’or du festival de Carthage et l’acteur Lotfi Abdelli est récompensé pour son interprétation au Festival Panafricain de Ouagadougou.

En 2013, Bouzid réalise Millefeuille, un film sur l’émancipation de la femme sur fond de révolution tunisienne.